北投溫泉博物館 重溯東方溫泉鄉的歷史軌跡

華岡融媒體記者/黃筠珊報導

沿著捷運淡水信義線往北,抵達北投站,可聞見空氣中瀰漫的硫磺味。這裡曾是日本人眼中「東方溫泉鄉」,也是台灣溫泉文化的發源地。時至今日,北投不僅保有早期日式浴場的建築風貌,還透過溫泉博物館的保存與維護,讓民眾重新認識此處與溫泉共生的文化記憶。

▲北投溫泉博物館保留日治時期的大浴池,僅允許男性且須站立沐浴。攝|黃筠珊

追朔至十九世紀末,日人來台發現北投富含溫泉與地熱資源,陸續創辦松濤園、天狗庵等溫泉旅館。野溪溫泉成為台灣溫泉文化的起點,後來由建築師森山松之助設計,成為當時東亞規模最大的溫泉公共浴場。吸引無數民眾前來遊憩、療養腳氣病。隨著時代變遷,北投溫泉公共浴場歷經多次轉型。從浴場、中山堂、民眾服務社到無人聞問的荒廢建築。溫博館導覽員張秋良表示,1995年在北投國小師生與居民的搶救下,老建築重獲新生,成為如今的北投溫泉博物館,保留百年溫泉文化與歷史記憶。

走進溫博館,可見北投早期的公共澡堂「錢湯」,不同於現代觀光飯店的私人湯屋。而掛在錢湯入口處的「暖簾」有一大學問。張秋良說明,不同地區的長寬比例有所不同,常見的有大阪行、東京行、京都行。而暖簾上的圖案多為廣告用途(如肥皂),或是日本的七福神,象徵福氣與財運。此外,入口處旁「禁止刺青者入內」的告示。源於過去刺青為「墨刑」,人們將刺青與幫派畫上等號。為了維持秩序,許多錢湯設下此規。

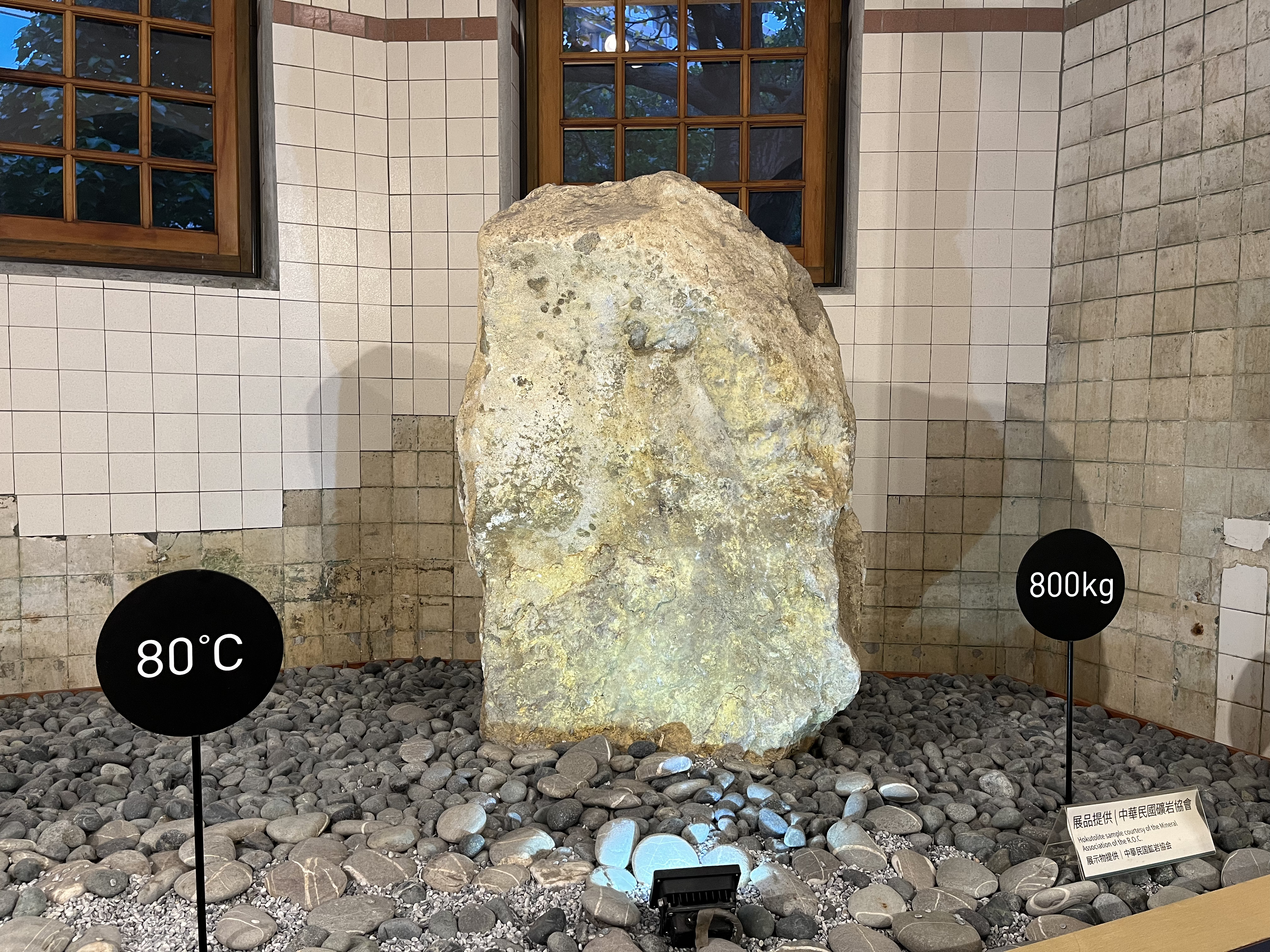

北投溫泉依成分區分為青磺泉、白磺泉、鐵磺泉三種,具不同顏色與特性。例如接近透明青綠色的青磺泉為高腐蝕性,僅見於北投地熱谷和日本秋田縣。張秋良補充,青磺泉產出的礦物結晶為「北投石」,是四千多種礦物中,唯一以台灣地名命名的礦石。溫博館內展示目前發現最大顆的北投石,重達八百公斤,見證北投溫泉的獨特地質故事。

▲溫博館展出地熱谷的青磺溫泉和其他因素作用所孕育而成的「北投石」。攝|黃筠珊

漫步在北投溫泉博物館,看見日式建築內保存完好的彩繪鑲嵌玻璃,陽光灑落映出斑斕光影,彷彿回到溫泉盛世的年代。為了讓更多人能輕鬆走訪北投,張秋良提出「BMW交通方式」,B是bike、M是MRT、W是walk。由於山勢蜿蜒,開車易造成危險與停車困擾,因此他鼓勵民眾搭乘大眾運輸,既減少碳排放,也能更悠閒享受北投溫泉鄉的慢活步調。

▲導覽員張秋良推薦「BMW」大眾交通方式來北投好行,享受溫泉鄉的慢活步調。攝|黃筠珊